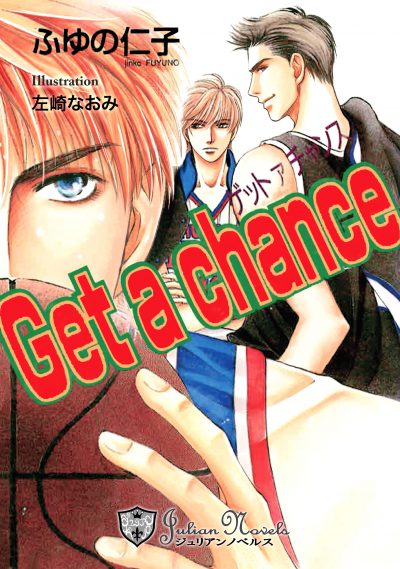

Get a chance【特別版イラスト入り】

著者:ふゆの仁子

イラスト:左崎なおみ

発売年月日:2015年05月01日

定価:935円(税込)

俺がどれだけ貴方を愛してるか、体でもって証明してみせる 自分を認めてチームに引き抜いてくれた憧れの榛名達也のために、日々バスケットの練習に励む宮保卓臣。あるとき彼は、体育館倉庫に榛名と元チームメイト・太淵聖敏が抱き合っているのを目撃してしまう。かつて名コンビといわれた二人には、実は深く激しい確執が……。愛想が交錯するハートエイク・ラブ!!

著者:ふゆの仁子

イラスト:左崎なおみ

発売年月日:2015年05月01日

定価:935円(税込)

俺がどれだけ貴方を愛してるか、体でもって証明してみせる 自分を認めてチームに引き抜いてくれた憧れの榛名達也のために、日々バスケットの練習に励む宮保卓臣。あるとき彼は、体育館倉庫に榛名と元チームメイト・太淵聖敏が抱き合っているのを目撃してしまう。かつて名コンビといわれた二人には、実は深く激しい確執が……。愛想が交錯するハートエイク・ラブ!!