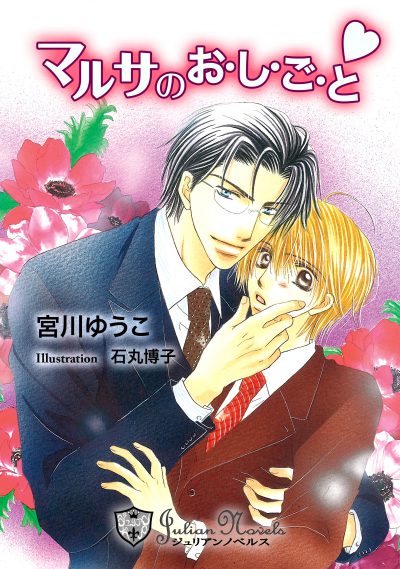

マルサのお・と・こ♂【特別版イラスト入り】

著者:宮川ゆうこ

イラスト:石丸博子

発売年月日:2014年10月03日

定価:935円(税込)

「俺にお仕置きしてほしかったのか?」 「そ……そんな、違います!」 脱税の証拠を掴むため、決死の覚悟で男性専用ホストクラブへ潜入した税務署員・森川晶。だけど、捜査どころか慣れないホスト業に素直でウブな晶は、失敗ばかり!おまけにペナルティで、クールなマネージャー・氷室刃にイケナイ『お仕置き』をされちゃって… 「俺の好みに仕込んでやる」 ――って、ちょっと待てください‼ いつの間にか、身体だけじゃなく心までも『しつけ』られてる?? 好きな子ほど虐めて、泣かせたい! そんな氷室に魅入られた、悩める子猫・晶の運命は……